盡管我們一直堅持天然鉆石和培育鉆石可以和諧共存與發展,但從國際輿論的角度來看,雙方陣營之間的矛盾都在隨著天然鉆石協會(NDC)兩周前的“游擊營銷”行為而愈演愈烈。

既然如此,今天我們就本著公平且不站隊的態度,在本文中真實透明地展現兩類截然不同的觀點。

第一個具有代表性的觀點來自 Hertz Hasenfeld,猶太人,天然鉆石看貨商,1976年入行,目前擔任 DMIA 副主席。(注:DMIA 全稱 Diamond Manufacturers & Importers Association of America,即“美國鉆石生產商和進口商協會”)

觀點

天然鉆石協會最近在其廣告中采用了更鮮明、更直白的語氣,在天然鉆石和合成鉆石之間劃清了界限。(注:他拒絕使用“培育鉆石”,而是堅持使用“合成鉆石”,這是一部分人的共同態度)

這一轉變在行業內部引發了一些爭議,批評者稱這些宣傳活動“制造分裂”。對此,DMIA組織了一場討論,并讓我闡述立場。我們恭敬但堅定地表示反對,既不同意批評的前提,也不同意其背后的假設。

多年來,合成鉆石一直依賴天然鉆石的余暉——利用我們行業浪漫、真實、稀有和情感意義的傳承,卻沒有為支撐這一切的價值敘事做出任何貢獻。

它們既沒有建立自己的類別,也沒有投入原創的敘事。相反,它們將自己營銷為“替代品”,從而方便地借用了天然鉆石歷經幾代人所贏得的聲望和信任。

讓我們明確一點:天然鉆石和合成鉆石并不相同。它們是本質上不同的產品,有著本質上不同的價值主張。

人們試圖模糊兩者之間的界限,從而造成了不可估量的損害 —— 不僅是業績的損失,還有消費者的困惑和品牌誠信的削弱。天然鉆石行業有權利,也有責任,更鮮明、更毫不掩飾地劃清這條界限。

一些業內人士可能覺得最近的宣傳活動“制造分裂”,但真正制造分裂的是允許合成鉆石在毫無挑戰的情況下破壞天然鉆石類別的長期價值。

對于天然鉆石的獨特性、稀缺性和意義,做出明確、富有創意的聲明,這并不是“互相攻擊”。這是必要的。

至于語氣問題 —— 是的,宣傳活動應當更聰明并能夠引起目標受眾的共鳴,但我們不應將不適感誤認為是糟糕的策略。NDC和其他機構終于開始反擊一種危險的敘事。這早就該做了。

我們嘗試過“共存”模式——但事實證明它對我們無效。

價格下降,利潤率被壓縮,消費者認知正在被侵蝕。

第二個(組)觀點來自數量更多的反對者。他們通過片言只語的評論,以及少量較為系統的獨立文章表達著自己的觀點。

經過綜合之后,形成以下內容:

觀點

珠寶零售本應是多元共生的行業。然而,近期天然鉆石協會在廣告宣傳中所展現的更激進、更具對抗性的態度,在天然鉆石和培育鉆石之間強行劃下不可逾越的鴻溝。

此舉非但引發了行業內部的爭議漣漪,更折射出一種值得深省的傲慢與狹隘,以及NDC等老牌組織對新消費群體的嚴重低估與誤判。

從商業邏輯來看,培育鉆石或許確實存在對天然鉆石聲譽的借力行為,但這恰是新興品類在成長初期尋找市場認知錨點的必然過程。

歷經了數年的艱辛探索后,培育鉆石已經逐步建立起契合自身特質的價值體系。它們不再簡單復制天然鉆石的浪漫敘事,轉而以科技驅動的創新工藝、精準可控的品質特性,講述著關于人類智慧與現代美學交融的新故事。

那些以精密儀器制造和雕琢出的作品,蘊含著人類的智慧與精密協作。這何嘗不是一種獨特的真實與價值呢?

消費者在不同人生階段、消費場景中,對珠寶有著豐富多元的需求。它們并非此消彼長的對立存在,而是相輔相成,共同滿足著人類對美的永恒追求。

但NDC正在將這和諧共生的消費生態強行撕裂,這只會讓消費者在困惑中迷失選擇方向,進而損害整個珠寶行業的長遠發展。

另外,憑什么斷言天然鉆石才是情感的唯一載體?培育鉆石同樣可以用來見證情感。這取決于人,而不是物。

將情感價值單一綁定在 “天然” 二字之上,實則是對消費者情感體驗豐富度的粗暴簡化,暴露了天然鉆石行業對自身地位的不安全感,以及對新興產品創新潛力的不屑與恐懼。

至于所謂的 “共存模式失敗論”,更是危言聳聽。

價格波動與利潤擠壓,本就是市場競爭常態。培育鉆石以規模化生產優化成本結構,倒逼天然鉆石產業提升運營效率,這正是健康市場競爭應有的結果,是推動行業整體升級的契機。消費者認知的多元化發展,恰為珠寶文化注入新鮮活力,為設計師突破傳統束縛、探索全新設計語言提供廣闊空間。

如今卻要以 “劃清界限” 來回避挑戰,無異于因噎廢食,將行業困于自我設限的狹小牢籠。

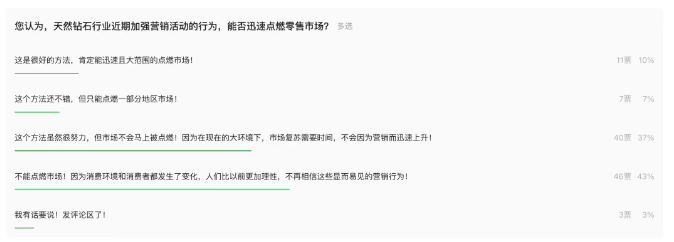

另:我們于一周前發起了題為《天然鉆石行業近期加強營銷活動的行為,能否迅速點燃零售市場?》的投票活動(投票通道),目前結果如下。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號