金剛石作為超寬禁帶半導體的典型代表,因其超寬禁帶、高擊穿場強、高載流子遷移率及出色的熱導率等特性,成為高頻、大功率、高溫及抗輻射器件的理想材料。其中,(110)單晶金剛石在氫終端以及n型摻雜的電子器件應用中展現出獨特優勢,但基于(110)單晶金剛石襯底的同質外延生長研究長期處于空白。

近日,西安電子科技大學寬禁帶半導體器件與集成技術國家重點實驗室郝躍院士團隊張進成教授、張金風教授在國際知名期刊《Applied Surface Science》上發表了題為"Expansion growth of <110>-oriented single crystal diamond”的最新研究成果,成功制備了擴大化生長的高質量(110)金剛石單晶,并首次揭示了其生長機理,為金剛石半導體材料與器件制備開辟了全新路徑。該成果以西安電子科技大學為第一完成單位,任澤陽副教授為論文第一作者,碩士研究生王超玥為第二作者,張金風教授和張進成教授為論文共同通訊作者。

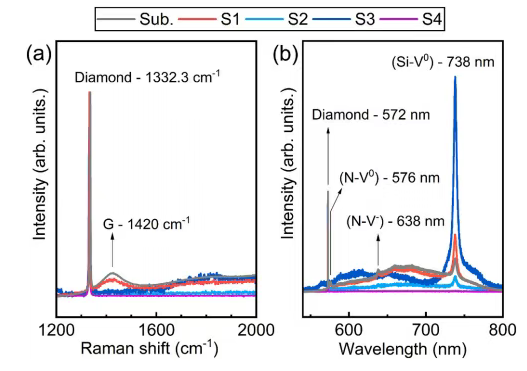

研究團隊通過MPCVD系統調控甲烷濃度(2%-6%)與引入 0.5% 氧氣,成功優化(110)金剛石的生長條件。實驗發現,4% 甲烷濃度下生長速率達 16.6 μm/h,雖略低于純甲烷環境,但氧氣的引入有效抑制了石墨相生成,提升了晶體質量。拉曼光譜顯示應力降低,PL 光譜中氮相關缺陷峰顯著減弱。

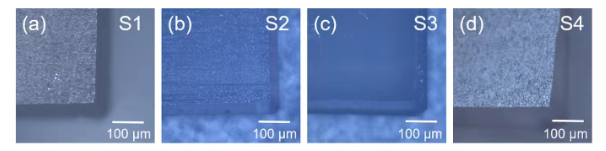

圖1 不同甲烷濃度以及附加氧氣條件下樣品的表面形貌

圖2 不同甲烷濃度以及附加氧氣條件下樣品的Raman&PL光譜圖

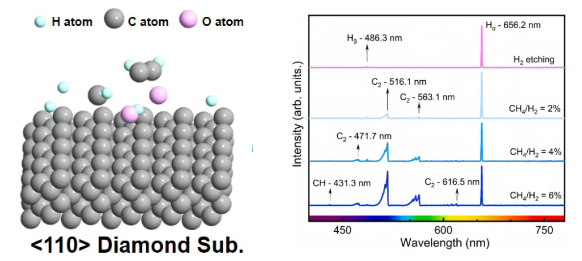

此外,團隊首次在(110)金剛石外延中觀察到 CH 與 C2基團的協同作用。低甲烷濃度下 C2基團主導反應,高濃度時 CH 基團增強,這種雙基團機制使(110)生長速率達到(100)取向的兩倍,為理解金剛石各向異性生長提供了關鍵理論支撐。

圖3 (110)金剛石生長過程中表面反應機理和光譜圖

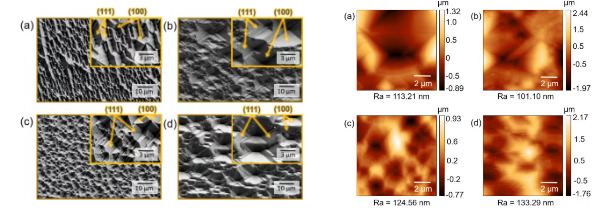

圖4 不同甲烷濃度以及附加氧氣條件下樣品的SEM、AFM圖片

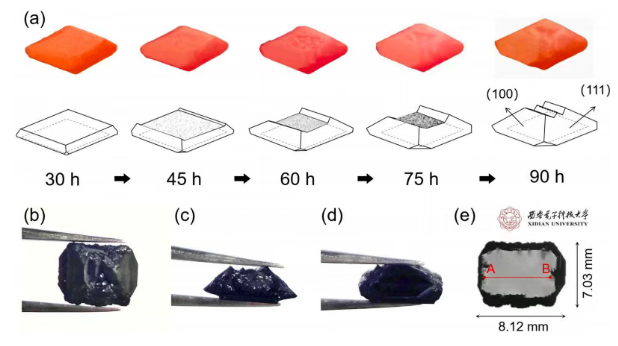

在長達 100 小時的厚外延生長中,團隊揭示了獨特的幾何演變規律:(110)頂面的生長微觀上由(100)和(111)小面主導,宏觀上形成 “先擴展后收縮” 的動態過程。初期,晶體頂面從 5 mm×5 mm 擴展至 7.03 mm×8.12 mm,隨后因(100)晶面快速側向生長,頂面形成沿 < 100 > 方向的脊狀結構,最終演變為類似 “火山口” 形貌,最大厚度達 3.1 mm。在晶體最大橫截面附近切割后獲得的 1 mm 厚(110)金剛石單晶片有效面積較襯底提升 75%。

圖5 厚外延過程中的(110)金剛石晶體演變示意圖以及切割得到的擴大化襯底圖片

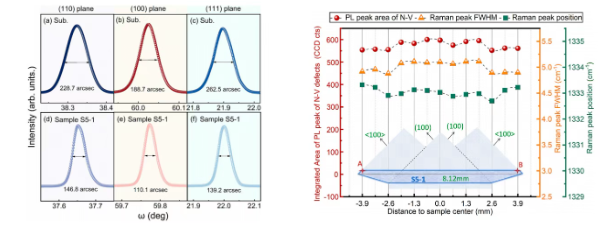

通過XRD搖擺曲線分析,外延層在(110)、(100)、(111)方向上的半高寬(FWHM)較襯底均降低約1/3,表明位錯密度顯著下降。拉曼光譜顯示,擴大生長區域呈現壓應力特征,而中心垂直生長區域因繼承襯底缺陷及多晶面協同生長,缺陷密度更高。這一發現揭示了以(100)晶面為主的側向擴展可有效抑制缺陷傳播,為高質量單晶制備提供了新策略。

圖6 擴大化(110)金剛石單晶外延片(S5-1)的XRD搖擺曲線和Raman&PL光譜圖

綜上所述,該成果首次揭示了(110)金剛石厚單晶多晶面協同外延的生長機理,實現(110)金剛石的擴大化生長,填補了(110)金剛石外延生長研究的空白,為金剛石半導體的自選擇生長提供了全新方法。這標志著(110)金剛石從基礎研究邁向應用開發的關鍵一步。未來,通過優化生長參數、引入新型襯底結構,有望進一步擴大單晶尺寸、降低生產成本,推動金剛石在 5G 通信、航天器件、量子計算等戰略領域的規模化應用。

*該研究得到國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金創新群體/杰青/重點/面上項目、中國博士后科學基金等項目的資助。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號