在高壓環境下,材料往往會展現出常壓下無法獲得的新奇結構與特性。然而,這些高壓誘導的狀態一旦卸壓常常會迅速消失,極大限制了其研究與應用潛力。近日,北京高壓科學研究中心的曾橋石研究員帶領的研究團隊在《自然-通訊》(Nature Communications)發表新成果,成功開發了一種結合自支撐薄膜工程的“金剛石納米高壓艙”新策略,實現了固體材料高壓態在常壓下的可控保存與原子尺度研究。論文題目為“Preserving high-pressure solids via freestanding thin-film engineering”。

“金剛石納米壓艙”的概念最早是該研究團隊于2022年提出,他們首次將氣體或者液體在低壓下通過擴散導入玻璃碳材料中的封閉納米孔洞中,在目標壓力下誘導玻璃碳轉變成納米金剛石,以金剛石材料極高的機械強度封存孔洞中材料的壓力,從而首次實現了高壓狀態下揮發性物質在常壓環境的保留和原位研究[Nature, 608, 513 (2022)]。

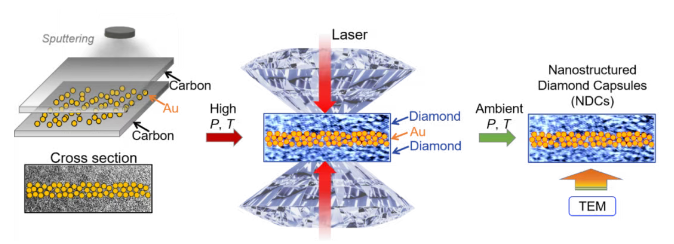

在最新研究中,該團隊進一步突破技術瓶頸,成功將該方法擴展至固體材料。核心挑戰在于如何將納米級固體顆粒均勻、可控地分布于碳前驅體中,而傳統混合方法因顆粒易團聚而難以實現高質量復合。對此,該團隊借鑒了在工業上具有大規模應用的薄膜技術,采用磁控濺射工藝合成了非晶碳-金納米顆粒-非晶碳三明治結構的自支撐薄膜前驅體,實現了金納米顆粒在非晶碳薄膜中的高度均勻分散。

然后,研究團隊把這種前驅體材料裝入高壓裝置(金剛石對頂壓砧)的樣品腔中,加壓到目標壓力(~56 GPa)后,再利用激光加熱使玻璃碳轉化為金剛石。拉曼光譜確認了金剛石的形成。高分辨透射電鏡技術表明,金剛石壓艙材料中的金的晶胞參數明顯收縮,對應保留壓力高達26.2 GPa。表明了該技術在同時實現固態材料高壓態保存和原位研究方面的可行性。

隨著合成壓力從32GPa增加到56GPa,卸壓后,材料中保留的壓力范圍可從15.6GPa近似線性地增加到26.2GPa。這種近似的線性關系與前期在氣體金剛石壓艙中的觀察一致,表明使用這種薄膜工程策略在高壓固態保存中的通用性與可控性。

本研究為實現固體材料高壓態在常壓條件下的精細調控與高分辨原位研究提供了新路徑。更重要的是,所采用的自支撐薄膜策略具備工業可擴展性,為高壓誘導新材料的大規模制備與應用提供了切實可行的解決方案,可能標志著高壓材料科學邁向“可用性”與“工程化”時代的關鍵一步。

利用薄膜技術合成金剛石納米高壓艙材料,實現固體材料的高壓態的常壓保存和原子尺度原位研究的技術路線示意圖。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號