摘要 1.膠體合金(Colloidalalloyswithpreassembledclustersandspheres)自組裝是構(gòu)建膠態(tài)晶體強(qiáng)有力的方法,主要因?yàn)榍蝮w、棒狀體或多面微粒可...

1.膠體合金

(Colloidalalloys with preassembled clusters and spheres)

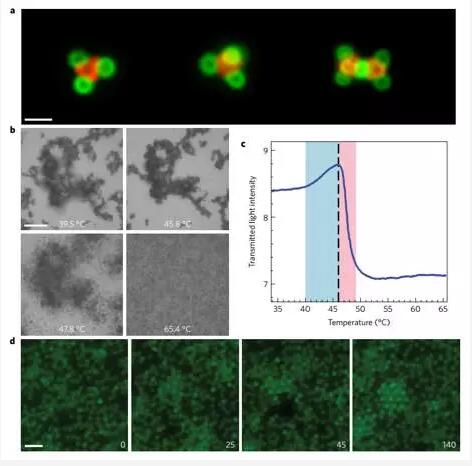

自組裝是構(gòu)建膠態(tài)晶體強(qiáng)有力的方法,主要因?yàn)榍蝮w、棒狀體或多面微粒可以建立起無數(shù)的結(jié)構(gòu)。但是,許多復(fù)雜或低配位結(jié)構(gòu),例如

金剛石、燒綠石和其它一些晶格不能進(jìn)行自組裝。Ducrot等人介紹了一種新的基于所需超結(jié)構(gòu)的預(yù)組裝組件和程序化最鄰近DNA調(diào)節(jié)相互作用的設(shè)計(jì)原則,從而能夠形成其它情況無法實(shí)現(xiàn)的結(jié)構(gòu)。他們使用預(yù)組裝的膠體四面體和球體,獲得了包括沒有已知對應(yīng)原子類似物的立方和四方膠體晶體和以前從未組裝過的滲透型低配位金剛石和燒綠石亞晶格。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4869)

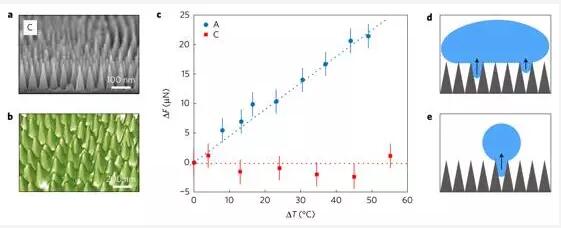

2. 模擬納米織構(gòu)的抗霧能力

(Antifogging abilities of modelnanotextures)

具有特殊形狀的納米尺度特征賦予了昆蟲表面廣泛的獨(dú)特性質(zhì)。這些性質(zhì)對于動物的生存來說必不可少,例如:蛾眼的低光反射率、彈尾蟲甲殼的防油性和棕櫚樹蟲的超粘性。抗反射蚊眼和蟬翅也已知具有一些防霧和自清潔的性能。在所有這些情況下,小特征尺寸與最佳形狀的組合提供了優(yōu)異的表面性質(zhì)。Mouterde 等人利用模仿自然系統(tǒng)的模型材料研究了防霧機(jī)制,并指出紋理的特征大小和形狀的重要性。雖然暴露在霧中大大地減損了疏水結(jié)構(gòu)的疏水性,但通過將結(jié)構(gòu)縮放至納米尺寸可以將這種失效最小化。如果疏水性表面由納米錐組成,將產(chǎn)生接近1 的霧化效率,并且小于 2μm 的水滴將會脫離,原本的減損效果甚至可以變得小到無法測量。(NatureMaterials DOI: 10.1038/NMAT4868)

3.超硬度和韌性的水凝膠

(Enzymatic mineralization generatesultrastiff and tough hydrogels with tunable mechanics)

動物的軟骨和皮膚由超過百分之五十的水組成,卻是相當(dāng)堅(jiān)硬(具有高達(dá) 100 兆帕的彈性模量)、堅(jiān)韌并且很難斷裂(斷裂能量高達(dá)9000 焦耳/平方米)。這些特征使得這些生物材料在物理上優(yōu)于現(xiàn)有的合成水凝膠。最近,在合成強(qiáng)韌水凝膠方面取得了很多進(jìn)展,雙網(wǎng)水凝膠實(shí)現(xiàn)了皮膚似的韌性,并且無機(jī)-有機(jī)復(fù)合材料顯示出更好的性能。

然而,這些材料由于其具有的韌性而具有很高的拉伸性;在剛度方面,合成水凝膠無法與它們的天然對應(yīng)物競爭,最好的實(shí)例僅具有10 兆帕甚至更小的彈性模量。Rauner 等人曾描述了含有碳酸鈣的水凝膠的酶誘導(dǎo)沉淀與結(jié)晶,但所得的材料是脆性的。這次他們報(bào)導(dǎo)了酶誘導(dǎo)形成非晶磷酸鈣納米結(jié)構(gòu),均勻分布于聚合物水凝膠中。其中最好的材料即使在它們的完全水溶脹狀態(tài)下也具有每平方米 1300 焦耳的斷裂能,該值優(yōu)于大多數(shù)已知的水溶脹合成材料。他們還能夠調(diào)整其剛度高達(dá)440 兆帕,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過軟骨和皮膚。(Nature DOI: 10.1038/nature21392)

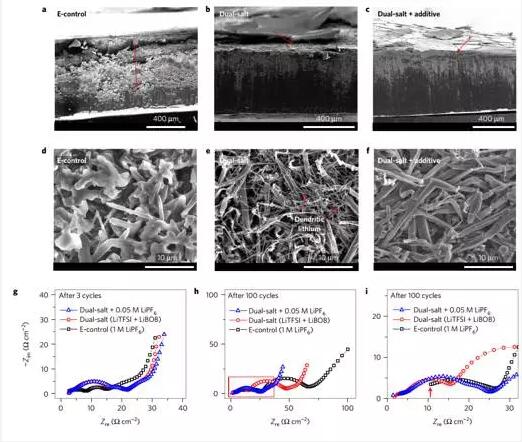

4.電解液添加劑實(shí)現(xiàn)鋰金屬電池的快速充電和穩(wěn)定循環(huán)

(Electrolyte additiveenabled fast charging and stable cycling lithium metal batteries)

使用鋰(Li)金屬作為陽極的電池,因?yàn)榫哂懈吣芰棵芏榷徽J(rèn)為是很有前景的能量存儲系統(tǒng)。但是,與枝晶生長以及循環(huán)壽命有限(特別是在高充電電流密度情況下)相關(guān)的安全性問題阻礙了它們的實(shí)際應(yīng)用。Zheng等人將LiPF6添加劑在 LiTFSI-LiBOB 雙鹽/碳酸鹽溶劑基電解質(zhì)中調(diào)節(jié)到最佳量(0.05M),顯著增強(qiáng)了 Li 金屬電池的充電能力和循環(huán)穩(wěn)定性。這一最佳添加量使4V Li 離子陰極的 Li 金屬電池在 1.75mAh·cm-2 的適度高負(fù)載下, 循環(huán)500 次之后仍具有 97.1%的容量保持率,并且在充放電電流密度高達(dá) 1.75mA·cm-2 下電極超電勢的增加非常有限。快速充電和穩(wěn)定循環(huán)性能歸因于在Li 金屬表面上產(chǎn)生的穩(wěn)定且導(dǎo)電的固體電解質(zhì)界面以及穩(wěn)定的 Al 陰極集電器。(Nature Energy DOI: 10.1038/nenergy.2017.12)

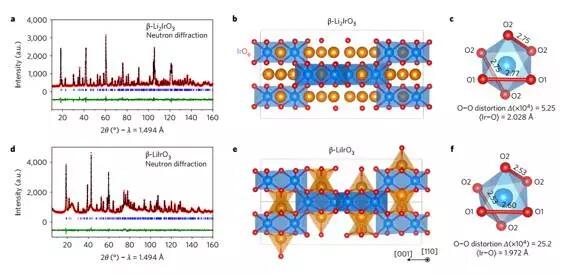

5. 三維有序富Li正電極β-Li2IrO3中陰離子氧化還原活性的證據(jù)

(Evidence foranionic redox activity in a tridimensional-ordered Li-rich positive electrodeβ-Li2IrO3)

鋰離子電池正極材料的選擇一直是依賴于陽離子氧化還原反應(yīng),直到最近發(fā)現(xiàn)了富 Li 層狀化合物中陰離子的氧化還原活性,使得容量高達(dá)300mAh·g-1。在尋求陰離子氧化還原的高容量電極方面,一直存在尚未解決的問題,那就是關(guān)于結(jié)構(gòu)維度的重要性。

Pearce 等人報(bào)導(dǎo)了一種 β-Li2IrO3相,盡管在三維(3D)框架中排列的 Ir不像其他富Li 氧化物中看到的典型的二維(2D)層,但每個 lr 可以可逆地交換 2.5e-,在已報(bào)導(dǎo)的任何涉及d-金屬的插入反應(yīng)中為最高值。如此大的活性度來自可逆陽離子 (Mn+)和陰離子 (O2)n- 氧化還原過程的結(jié)合,后者通過透射電子顯微鏡和中子衍射實(shí)驗(yàn)可以觀察到,并通過密度函數(shù)理論計(jì)算進(jìn)行了確認(rèn)。此外,在不顯示出2D 層狀富 Li材料中所見的陽離子遷移與剪切原子層的同時,β-Li2IrO3 呈現(xiàn)出了良好的循環(huán)特性。值得注意的是,在相對于Li+/LiO 低至 3.4V 的電位下,陰離子氧化還原過程連同Ir4+ 氧化共同發(fā)生,這與在層狀α-Li2IrO3多晶體中觀察到的相同。理論計(jì)算闡明了 3D 與 2D 多晶體在結(jié)構(gòu)、電子和機(jī)械描述方面的電化學(xué)相似性與差異。Pearce 等人的發(fā)現(xiàn)解放了結(jié)構(gòu)尺寸約束,并為下一代鋰離子電池設(shè)計(jì)高能量密度電極提供了更多的可能性。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4864)

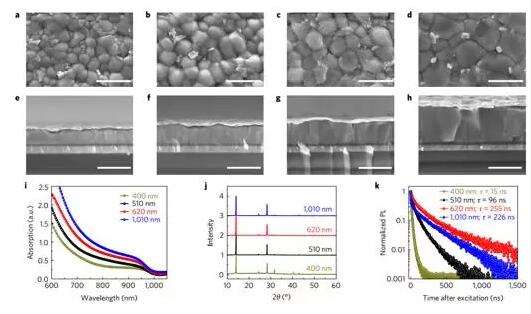

6. 低帶隙混合錫-鉛碘化物鈣鈦礦吸收劑

(Low-bandgap mixedtin–lead iodide perovskite absorbers with long carrier lifetimes forall-perovskite tandem solar cells)

僅使用金屬鹵化物鈣鈦礦子電池的串聯(lián)太陽能電池是下一代太陽能電池很有吸引力的選擇之一。然而,高性能低帶隙鈣鈦礦太陽能電池的缺乏,阻礙了開發(fā)高效全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池的進(jìn)展。Zhao 等人報(bào)導(dǎo)了具有開路電壓高達(dá) 0.85 V 、700-900 nm 的紅外波長范圍內(nèi)外量子效率超過70%的高效混合錫-鉛碘化物低帶隙(?1.25 eV)鈣鈦礦太陽能電池,提供了一個短路電流密度超過 29 mA·cm-2,并適用于全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池中的底層電池。該低帶隙鈣鈦礦太陽能電池實(shí)現(xiàn)了17.6% 的最大功率轉(zhuǎn)換效率和17.01%的實(shí)證效率,并且電流-電壓滯后可以忽略。當(dāng)與帶隙約1.58eV的鈣鈦礦頂端電池機(jī)械堆疊時,這種最好的全鈣鈦礦4端串聯(lián)太陽能電池顯示出21.0%的穩(wěn)態(tài)效率。(Nature Energy DOI: 10.1038/nenergy.2017.18)

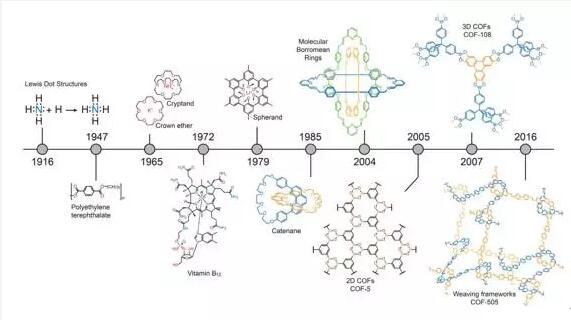

7. 共價有機(jī)框架化合物

(The atom, the molecule, and the covalentorganic framework)

大約一個世紀(jì)以前,Lewis發(fā)表了關(guān)于共價鍵的開創(chuàng)性工作,自此共價鍵在制造有機(jī)分子的理論中一直扮演重要角色。隨著共價有機(jī)框架化合物(COFs)的出現(xiàn),共價鍵化學(xué)已經(jīng)拓展到二維三維框架。Yaghi等人綜述了利用共價鍵鏈接有機(jī)分子合成結(jié)晶的多孔輕元素(B,C,N,O和Si)COFs的發(fā)展。這些COFs的發(fā)現(xiàn)為框架化合物不丟失多孔性和結(jié)晶性以及達(dá)到期望的材料性質(zhì)奠定了基礎(chǔ)。(ScienceDOI:10.1126/science.aal1585)

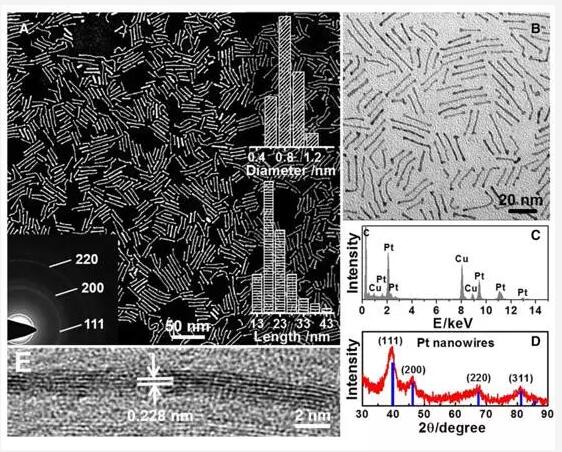

8. 高ORR活性亞納米Pt合金納米線

(Efficient oxygenreduction catalysis by subnanometer Pt alloy nanowires)

通常認(rèn)為低于2nm的Pt和Pt合金納米顆粒(NPs)不適合于氧還原反應(yīng)(ORR)。但是,同樣的趨勢是否適用于Pt基的納米線(NWs)和納米片,仍有待解決,因?yàn)椴]有可規(guī)模化的方法來制備這些Pt納米結(jié)構(gòu)。Jiang等人報(bào)導(dǎo)了一種制備直徑僅4-5個原子層厚的Pt合金 NWs的通用方法,包括單金屬的PtNWs、雙金屬的PtNi、PtCo NWs和三金屬的PtNiCo NWs。與Pt合金NPs截然不同的是,亞納米的Pt合金NWs表現(xiàn)出超常的質(zhì)量和比活性(0.9Vvs. RHE時4.2A/mg和5.11 mA/cm2),比商用的Pt/C分別高出32.3和26.9倍。密度泛函理論模擬將這種高ORR活性歸結(jié)于亞納米Pt合金NWs上高密度(111)晶面活性位點(diǎn)。這些催化劑也表現(xiàn)出很好的穩(wěn)定性,30000循環(huán)后幾乎沒有衰減。(Science Advance DOI:10.1126/sciadv.1601705)

手機(jī)資訊

手機(jī)資訊 官方微信

官方微信

豫公網(wǎng)安備41019702003646號

豫公網(wǎng)安備41019702003646號