摘要 1.用于超高倍率儲能的三維多孔石墨烯/鈮復合結構(Three-dimensionalholey-graphene/niobiacompositearchitecturesforul...

1. 用于超高倍率儲能的三維多孔石墨烯/鈮復合結構

(Three-dimensional holey-graphene/niobia composite architectures for ultrahigh-rate energy storage)

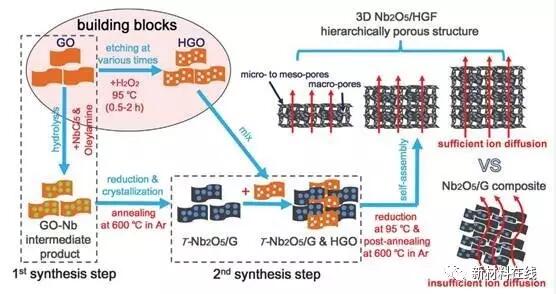

納米結構材料對于電化學儲能具有非凡的前景,但由于較厚的電極中離子擴散限制的增加,通常將其限制于只有相當低質量負載(約 1 毫克每平方厘米)的電極。Sun 等人報導了在實際質量負載水平大于10 毫克每平方厘米時實現超高速能量儲存的三維(3D)多孔-石墨烯/氧化鈮(Nb2O5)復合材料的設計。3D 結構中高度互連的石墨烯網絡提供了優異的電子傳輸特性,而其分層多孔結構則有助于離子快速傳輸。通過系統地調整多孔石墨烯骨架中的孔隙率,并優化復合結構中的電荷傳輸,可以在高質量負載下提供高面積容量和高速率能力。(Science DOI: 10.1126/science.aam5852)

2. 自下而上的構造超結構

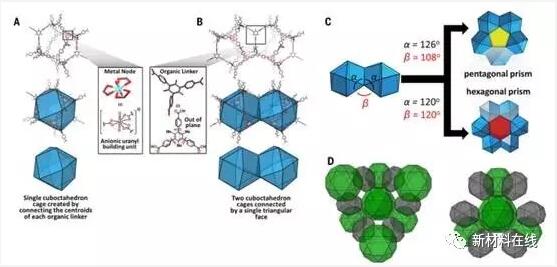

(Bottom-up construction of a superstructure in a porous uranium-organic crystal)

從簡單的構筑單元自下而上地構造高度復雜的超結構一直是化學中非常具有挑戰性的任務之一。Li等人報導了一種由簡單的起始材料構造地結構復雜的介孔鈾-基金屬有機框架(MOF)。這一結構有10個鈾節點和7個三羧基配合物構成,形成了一個173.3埃的立方結構單元,從而形成了816個鈾節點和816個有機鏈接物——目前非生物材料中最大的單胞。截半立方體組合成五邊形和六邊形的棱柱形二級結構,然后形成四變形和

鉆石型四次拓撲結構,具有前所未有的復雜性。這種組合分別形成了內部直徑5.0nm和6,2nm的兩種空腔,最終產生了迄今為止最低密度的MOF。(Science DOI:10.1126/science.aam7851)

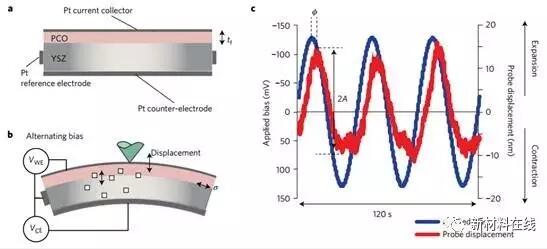

3. 極端溫度下非化學計量的氧化物薄膜的動力學化學膨脹

(Dynamic chemical expansion of thin-film non-stoichiometric oxides at extreme temperatures)

致動器要在越來越極端和遠程的條件下運行,需要能夠在高溫和一定范圍的氣體環境中可靠地感測和啟動的材料。這種材料的設計將依靠高溫、高分辨率的方法來原位表征材料的致動。Swallow 等人演示了一種基于典型材料 PrxCe1-xO2-δ(PCO) 的新型高溫低壓機電控制氧化物致動器。化學應變和界面應力是由電化學泵浦氧氣進入或離開 PCO 膜而產生的,從而導致了由于化學膨脹產生的可測量的膜體積變化。在 650℃ 時,要實現 >0.1% 的納米尺度位移和應變,所需的電偏壓值 <0.1V,比壓電驅動的致動器還要低,由應力引起的結構撓度應變放大了五倍。在次級時間分辨率下對膜“呼吸”的現場原位測量,也使得能夠詳細地識別該反應的控制動力學,并且可以在極端溫度下擴展到其它電化學機械耦合的氧化膜。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4898)

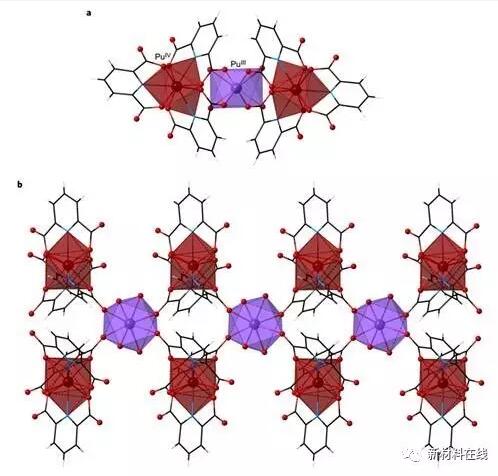

4.钚固態化合物中的初始II類混合價

(Incipient class II mixed valency in a plutonium solid-state compound)

混合價過渡金屬絡合物、簇合物以及材料中的電子轉移在天然體系和合成體系中都是普遍存在的。發生價間電荷轉移(IVCT)的程度取決于離域的程度,這將其置于了 II 類或 III 類 Robin-Day 體系。因為價電子的局域化和金屬與配體軌道之間較差的空間重疊,f 嵌段元素的化合物與 d 嵌段相反,通常表現出 I 類特性(無IVCT)。Cary 等人報導了在混合價 PuIII/PuIV 固態化合物 Pu3(DPA)5(H2O)2(DPA = 2,6-吡啶二羧酸酯)中 5f 電子離域的計算和實驗證據。該化合物的性質由純 PuIII 和 PuIV 吡啶二羧酸鹽絡合物 [PuIII(DPA)(H2O)4]Br 和 PuIV(DPA)2(H2O)3•3H2O 以及落入 I 類的第二混合價化合物 PuIII[PuIV(DPA)3H0.5]2 來作為衡量標準。金屬到配體的電荷轉移涉及 Pu3(DPA)5(H2O)2 的形成和 IVCT。(Nature Chemistry DOI: 10.1038/NCHEM.2777)

5. 反鐵磁疇的多激勵操縱

(Multi-stimuli manipulation of antiferromagnetic domains assessed by second-harmonic imaging)

在自然界中可用的各種磁織構中,反鐵磁因為確切消除了交錯的內部磁化而成為了其中最“離散的”之一。因此,對其進行探索的話是很有挑戰性的。但是,它對外部磁性擾動的不敏感性以及內在的亞皮秒動力學使其對于未來的信息技術來說非常有吸引力。因此,了解控制反鐵磁疇的微觀機制從而實現精確的操縱和控制是至關重要的。Chauleau 等人使用光學二次諧波(一種獨特的實驗室可用的工具),成功地以亞微米分辨率對多鐵磁性 BiFeO 模型中的電子和反鐵磁順序進行了成像。利用亞矯頑電場和亞皮秒光脈沖,可以以低功耗操縱反鐵磁疇。有趣的是,反鐵磁和鐵電疇可以單獨表現出來,從而揭示了磁電耦合可以導致兩種磁序的各種排布。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4899)

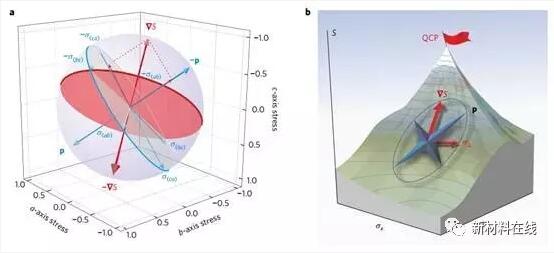

6. 量子臨界性的多維熵圖譜

(Multidimensional entropy landscape of quantum criticality)

熱力學第三定律指出,任何平衡系統的熵,在絕對零溫度下必須為零。另一方面,在非零溫度下,物質預計會在量子臨界點附近累積熵,它會在這個點處經歷從一個基態到另一個基態的連續過渡。Grube 等人基于一般的熱力學原理確定了熵 S 在量子臨界點附近的空間維度分布及其在相應的多維應力空間中的最陡下降。他們在典型的量子臨界化合物 CeCu6-xAux 的反鐵磁順序起始的附近證明了這種分布,而且能夠將 S 的定向應力依賴性與先前確定的量子臨界波動的幾何形狀聯系起來。Grube 等人對多維熵圖譜的展示,為了解量子臨界性如何使新的相成為核心(如高溫超導體)提供了基礎。(Nature Physics DOI: 10.1038/NPHYS4113)

7. Sr2RuO4 準一維能帶中的準粒子干涉和強電子耦合

(Quasiparticle interference and strong electron–mode coupling in the quasi-one-dimensional bands of Sr2RuO4)

單層釕酸鹽 Sr2RuO4 作為潛在的自旋-三重態超導體,具有可能會以 Majorana 零模破壞時間反轉不變性和主體半量子化旋渦的有序參數。盡管超導狀態的實際性質仍是個爭議性的問題,但是通常認為由常規費米液體所描述的金屬狀態凝結而來。Wang 等人結合了傅里葉變換掃描隧道光譜(FT-STS)和動量分辨電子能量損耗光譜(M-EELS)探測了正常狀態 Sr2RuO4 中的相互作用效應。高分辨率 FT-STS 數據顯示出了具有明顯準一維(1D)性質的 β 波段的特征。能帶色散顯示出驚人的強相互作用效應,使費米速度顯著歸一化,這表明 Sr2RuO4 的正常態是“相關金屬”的正常態,相關性被能帶的準 1D 性質加強了。此外,在能量約為 10meV、38meV 和 70meV 處觀察到了扭結。他們通過比較 STM 和 M-EELS 數據,發現兩種較高的能量特征是源于集體模式的耦合。準1D能帶的強關聯效應和扭結可以為理解超導狀態提供重要信息。(Nature Physics DOI: 10.1038/NPHYS4107)

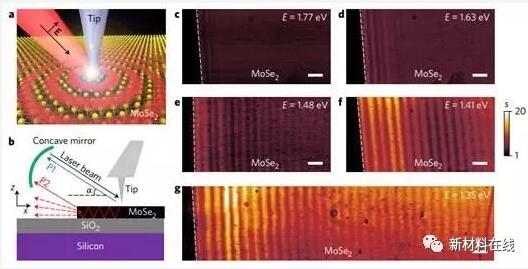

8.MoSe2波導中激子-極化激元傳輸成像

(Imaging exciton–polariton transport in MoSe2 waveguides)

激子-極化激元(EP),是一種半光、半物質的準粒子,它可能是未來光子和量子技術的重要元素。它提供了與能量或信息傳輸相關應用所需的強的光-物質相互作用和長距離傳播。最近,在范德華(vdW)材料中,已經由強結合的激子證實了室溫下的強耦合腔 EP。Hu 等人報告了 MoSe2(典型 vdW 半導體)中波導 EP 的納米光學成像研究。測量得到的 EP 傳播長度對激發光子能量敏感,且能達到 12μm。通過控制波導厚度,極化子波長可以很方便地從 600nm 改變到 300nm。此外,還發現了靠近激子共振的有趣的反向彎曲極化激元的彌散。在 vdW 半導體中觀察到的 EP 可用于在近紅外到可見光譜區域中運行的未來的納米光子電路中。(Nature Photonics DOI: 10.1038/NPHOTON.2017.65)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號