鉆石長期以來被認為是所有天然材料中最堅硬的,同時也是極佳的熱導體和電絕緣體。如今,研究人員發現了一種可控地調整鉆石細針的方法,可以改變其電子特性,使其從絕緣狀態變為半導體狀態,再變為高導電性或金屬狀態。這種改變可以動態誘導,并可根據需要進行逆轉,而不會對鉆石材料造成任何性能上的損害。

實驗發現納米級金剛石具有超大彈性變形,并對其電子和聲子結構進行了機器學習,這為解決新的科學問題創造了機會。具有5.6 eV超寬帶隙的金剛石,能否在不產生聲子不穩定性的情況下,僅在機械應變作用下完全金屬化,從而使其電子帶隙完全消失?通過第一性原理計算、經實驗驗證的有限元模擬以及神經網絡學習,證明了在低于聲子不穩定性閾值應變水平的金剛石中,可以可逆地實現金屬化/脫金屬化以及間接到直接的帶隙躍遷。確定了不同樣品幾何形狀在六維應變空間內的金屬化路徑。這些發現為通過應變工程來調整金剛石的電子、光子和量子應用性能提供了機會。

圖文解析

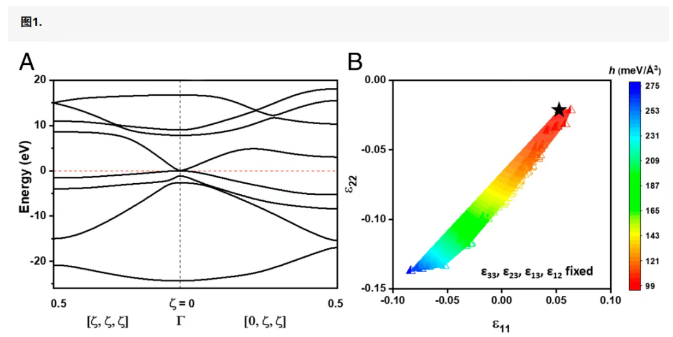

金剛石金屬化。( A ) 電子能帶結構k空間圖顯示,帶隙完全閉合,導致金剛石金屬化,在 [100][010][001] 坐標系中,當 6D 應變狀態為 (0.0536, ?0.0206, ?0.056, 0.0785, 0.0493, 0.0567) 時發生變形。金剛石金屬化存在整個應變區域,以及法向應變分量的二維橫截面圖。如圖B所示。B中的軸是和,其他四個應變分量分別固定在-0.056、0.0785、0.0493和0.0567。彩色輪廓表示不同變形狀態下彈性應變能量密度(h)恒定的區域。黑色星號表示應變能量密度值h = 98.7 meV/?3 ,對應于A中所示的能帶結構圖。

將應變超空間分層為金剛石中的金屬化和帶隙轉變區域。(A)不同法向應變分量值的彈性應變金剛石中的金屬化,, 和,其他三個應變分量保持固定。平面(淺綠色)切割 3D 體積并投影到–二維平面。(B)詳細表征–應變空間包括直接帶隙(藍色)應變區域內的直接金屬(棕色)應變區域和非零間接帶隙應變(帶有洋紅色符號的白色區域)內的間接金屬(棕色)應變區域。中的黑星表示與圖 1中討論的相同的應變情況(0.0536、-0.0206、-0.056、0.0785、0.0493、0.0567)。A 中金屬化應變的另一種可視化效果在SI 附錄圖 S2中顯示。(C)在“安全”金屬化區域內應變的金剛石的 GW 能帶結構,導致間接金屬。具有直接帶隙(B中的點 d)的應變金剛石( D )和具有間接帶隙(B中的點e)的應變金剛石。金剛石相變的應變區域(通常與聲子不穩定性相關)在B中以灰色陰影表示。(F )對應于B中點 f 的聲子態密度 (DOS) 圖顯示了發生結構不穩定性時的虛聲子頻率(用洋紅色箭頭表示)。(插圖)接近零頻率的放大視圖。

金剛石納米針中的金屬化。(A)掃描電子顯微鏡內金剛石納米壓痕尖端彎曲單晶金剛石納米針的示意圖。(B)對于<110>晶體方向與針軸對齊的金剛石納米針,FEM 對局部壓縮和拉伸應變分布(分別為左針和中間針)的預測以及機器學習算法對帶隙分布(右針)的預測。(插圖)彎曲實驗期間變形納米針的掃描電子顯微照片,來自參考文獻1。經 AAAS 許可轉載。(C)<110>納米針彎曲程度的增加導致金剛石的帶隙從 5.6 eV(零應變)顯著降低到 0 eV,最大局部壓縮應變為 -10.8%(相應的張力側最大局部拉伸應變為 9.6%)。 (D)根據我們的從頭算計算,即使不存在任何預先存在的缺陷,超過12.1%的局部拉伸應變也會導致納米針拉伸側發生斷裂或石墨化。另見影片S1,了解納米針中最大壓縮位置處彈性應變能、帶隙以及相應能帶結構的演變,其中展示了中間化過程。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號